『灰と幻想のグリムガル』『あいうら』『ねらわれた学園』などのアニメーション作品でタッグを組んで仕事をしている中村亮介監督とアニメーターの細居美恵子氏は、中村監督がフリーになった直後の2011年から商業作品の制作と並行して同人活動を続けている。

松風工房(まつかぜこうぼう)というサークル名でコミックマーケットやコミティアに継続的に参加し、初期の頃は2人が関わった商業作品の記録をまとめた資料集、近年は細居氏のイラスト作品集や中村監督の文章とコラボしたイラストストーリー集などを頒布している。

同人誌は、書店に置かれる本や雑誌とは違って手軽に作れるところが魅力のひとつだが、松風工房の同人誌はプロのデザイナーと外部の編集者を立てるところからスタートした。印刷も同人誌専門の会社ではなく、商業出版向けの最大手である大日本印刷に依頼したことがあるぐらいのこだわりで、アニメ制作と同じように自分たちが良いと信じるやり方で同人活動にも真摯に向き合い続けている。

商業と同人、2つの違ったフィールドで活動することは、中村監督と細居氏にとってどんな意味があるのか。同人活動の話題以外にも多方面に広がった2時間強の取材を、できる限り言葉にしてまとめた。中村監督や細居氏、松風工房の同人誌のファンの方に面白く読んでいただけるだけでなく、同人誌をふくめた出版制作物や創作周辺の話に関心がある方にも興味深く読んでいただけるのではないかと思う。

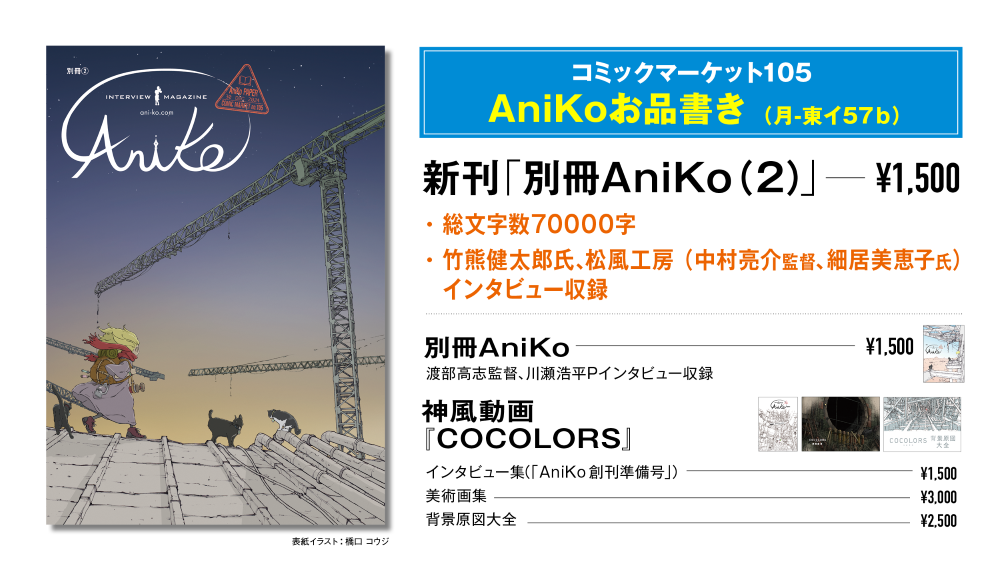

※本記事は、2024年末の「コミックマーケット105」で頒布する紙の同人誌新刊『別冊AniKo(2)』に収録したインタビューの試し読みです。全体約3万7000字のうち冒頭約5000字を掲載しました。続きを読みたいと思われた方は、恐縮ながら『別冊AniKo(2)』をお買い求めください。「コミックマーケット105」2日目の2024年12月30日(月)、AniKoのスペース「月-東イ57b」で頒布するほか、松風工房「月-西た27a」でも委託頒布されます。

(2025年1月3日追記)メロンブックスで通信販売中です(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2730745)。

Profile

中村亮介 Ryosuke Nakamura

マッドハウス出身のアニメーション監督・演出家。テレビアニメ『魍魎の匣』で初監督を務め、その他の主な監督作品に『青い文学シリーズ「走れメロス」』『ねらわれた学園』『あいうら』『灰と幻想のグリムガル』がある。現在、細居氏らと監督最新作を準備中。X(ツイッター)のアカウントは@Ryousuke_Nak

細居美恵子 Mieko Hosoi

手塚プロダクション出身のアニメーター・キャラクターデザイナー・イラストレーター。中村監督と初めてタッグを組んだのは、マッドハウス制作のテレビアニメ『逆境無頼カイジ Ultimate Survivor』第13話。2017年に自身の仕事を集めた画集『細居美恵子アートワークス』(パイインターナショナル刊)を上梓。ライトノベルやゲームなどのイラストも多く手がけている。X(ツイッター)のアカウントは@hosoimieko

原画の「線」への憧れ

―― 今日は、中村さんと細居さんがやられている松風工房の活動についてじっくり伺いたいと思います。

細居 私たちの同人活動についてまとまって聞いていただける機会はなかなかないと思うので有難いです。言われてみると、もう13年近くやっているんですよね。良い機会をいただいたので、なぜ同人活動をやっているのか「そもそも」を考えたんですよ。そのひとつに、アニメーションの原画というものを本として残せるといいなという気持ちがまずありまして。私は原画の線が好きなんです。線にこだわりがあって、それはなぜかと振り返ってみると、自分が手塚プロ(※手塚プロダクション)出身だからというのが大きくて。入社してすぐの頃、出﨑統監督の作品をよくやっていて、ハーモニーという処理があるんですよ。ご存じかもしれないですけど1枚の絵を――

中村 きっとハーモニーを、ご存知ではと思います(笑)

―― 知らない読者もいると思いますので、ハーモニー処理の説明からお願いできるとありがたいです。

細居 ハーモニー処理というのはセル画を絵画タッチに見せる特殊カットのことでして、ハーモニー用に描かれた絵画タッチの線画を動画マンが清書するのですが、そのときの線が独特なんです。通常の動画の線とは違っていて、原画マンさんの思いのこもった線を清書するのは責任が重く、ハーモニーの動画は外に出せないからと社内の動画担当者がやるのが決まりでした。なので、最初の1年はほとんどハーモニーの動画をやることが多く、動きはあまりやれなかったんですよ(笑)

自分はアニメの技術をほとんど知らないまま手塚プロに入りまして、動画の線を先輩方に見ていただくと、「この原画を描いた人の気持ちになりきらないと駄目だ」と精神面みたいなことから指摘され、そうかと思いながら一生懸命、線をなぞっていた思い出があるんです。なので、そのときから線へのこだわりというのを感じていました。もうひとつ、手塚プロに入社してしばらくした頃に、アニメスタイルさんで原画を絵として見るという特集をやられていて、カラーの複製原画がついてたんですよ。

―― ページの途中に蛇腹状にたたまれて入っていたやつですね(※2000年刊行の『アニメスタイル第1号』の特集「アニメの画を考える」)。

細居 そうした同人活動の前史となるような背景もあって、原画の線への憧れが非常に高まっていまして。松風工房の活動をする前に、そういう経験があったなあということを思い出しました。

そもそもアニメの原画は中間素材ですから、作品が終わったら捨てるのが当たり前でした。作品が終わった3カ月後ぐらいにはもう原画は捨てられてしまう。制作の子から「細居さんの原画をもらったんです」なんて話を聞くと、嬉しいと同時にちょっと悲しくもなるんですよね。頑張って描いて、当然それは最終的に映像になって残るからいいというのもあるんですけど、やっぱり紙に描いた自分の線への思いというのは別にあり、そこがちょっと残念だなと。なので、何かのかたちで残したいなという気持ちがあったんですね。

その後、中村さんとお仕事をするようになって、『メロス』(※『青い文学』シリーズ『走れメロス』2009年放送)をやったあとに、どういう流れでそういう話になったのかは忘れましたが、中村さんと原画をとっておこうみたいな話になったんですよ。そのときに、当時マッドハウスにいた武井さんも同席してくれていて。

武井風太(以下、武井) ちょうどあの頃、日本動画協会さんが倉庫を借りられて、そこにマッドハウス作品の原画を置かせてもらうといった話が出てきていたんですよ。と言っても、残す作品とそうでない作品があったんですけれど。それができたのは大事なものは残していこうみたいな考え方になっていた時期だったからだと思います(編注)。

編注:武井風太氏は、元マッドハウス広報のライター・アニメ脚本家。近年の主な仕事に『ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する』で各話脚本・文芸、『映画大好きポンポさん』で文芸、『地球外少年少女』でオフィシャルライターを担当。中村監督と細居氏によるアニメ関係の企画に長年協力し、松風工房の同人活動にも編集として初期から携わっているため、オブザーバーとして取材に同席してもらった。

細居 『メロス』に関して言うと、残したい気持ちはあるものの、ではどうするかという話になったとき、最終的に中村さんのご自宅に置かせてもらおうと。……ちょっとグレーな話かもしれませんが。

―― まあ基本的に捨てられる中間素材ですから。

細居 そうなんです。どうにか残せればというところ、中村さんが引き取ってくれると。そのときにさすがに全部はきついので、原画や修正などだけ残そうと選別するときに武井さんにも立ち会っていただき、たしかそのときに武井さんと初めてお会いしたんです。そのときは同人誌にしようとかではなく、ただ保存しておこうという話だったんですけれど。

中村 『メロス』はテレビシリーズ2話分でした。それならぎりぎり置ける量かなと。とはいっても1話数につき、本棚1個分ぐらいの物量があるわけですけど。

原画を生で見る喜びというのは、僕も特別なものと思っていて。特に実際の線の味は、原画でなければ感じられない、画面にはそのまま出てこないものなんで。だから素晴らしいアニメーターの線を生で見られる喜びは、演出家目線では、なんだか自分だけの特別な贅沢みたいなものなんです。できればそれをもっと多くの人にも見て欲しいとも思う。だからアニメスタイルさんがやってきたような仕事も、僕はとても好きでした。共感しています。

『メロス』は丹精こめて作った作品だったんで、原画を捨ててしまっては、あとできっと後悔することになると思った。それで実家に頼みこんで、今でも置かせてもらっています。けっこうな物量なんで、だいぶ迷惑だとは思いますけれど(笑)

―― 同人活動を始める前に、お2人のなかで原画の線への思いがあったと。

細居 あと、結城信輝さんがすごく素敵な原画集を同人誌として出されていて、いちファンとしてああした綺麗な原画集というものに大変な憧れがあったことをここで白状しておきます(笑)

中村 僕はコミケに行ったことがなくて。仕事場で机が隣のアニメーターと雑談していたら、彼が持っていた結城さんの原画集を見せてくれて。うわーこれは良いなあと。そもそも1枚の絵として良いし、本のデザインとかまとめ方にもいちいち愛がこもっていて、ちょっと感動ものでした。

細居 アニメの画面として出る動画の線とは違って、素晴らしい原画には本当に1枚の絵としての素晴らしさがあるんですよね。そうした思いが、まずあったという感じです。

中村 僕は速い線が好きなんです。もちろん、ただ速いだけの雑な線はいけない。たとえば書道の線も気力を充実させて一気に書きますよね? 気力を高める時間のほうが、実際に書いている時間よりも、きっと書道家にとっては長いんじゃないかと思う。

原画の線にもそれに似た魅力を感じます。時間がないなかで描いているのも、この場合はかえって良くて。その迷いのなさ、決断力、勢い、線にこめられた決意と自信に、惚れ惚れとするんです。アニメーターの絵は本当にすごいんです。

細居 速いというより、研ぎ澄まされた感じといいますか……。

中村 研ぎ澄まされてますよねー。ストロークも長いんです。画面を端から端まで、一つの線が横断しているときすらある。そうした線が呼び起こす感動というものを、表現する言葉が自分にはなかなか見つからないけれど。確信をもって筆を運ぶ、無心な精神状態というか。そういう言葉にならない何ものかが、線を通して伝わってしまうんだと思います。

細居 私自身は線の速さにはそれほどこだわりはないのですが、最初の体験として、手塚プロにいたときに杉野昭夫さんの原画を見た感動が大きいです。杉野さんの原画やそのコピーがスタジオ内にたくさんあって、OVA『ブラックジャック』の原画など非常な色気があって、見たときに圧倒されるような思いになりました。

杉野さんの原画は他の人がトレースするとどうしても何かが抜け落ちてしまって、その人が引いた線にこもる何かというのが、もうあるとしか言いようがないんですよね。そうした生の線にふれる機会が手塚プロの頃には多くありました。今日はあくまで鉛筆の線ということでお話ししていますけれど。

中村 デジタルだと、線という意味では、かつてのような表現はもう難しいのかもしれませんが。

細居 デジタルの場合は、また違うかたちで何かがこもっているのだと思います。それは単純に鉛筆とデジタルという画材の違いのようなものだと思っていて、どちらが良いかという話をするつもりはないのですけれど。

そもそもの同人誌のあり方

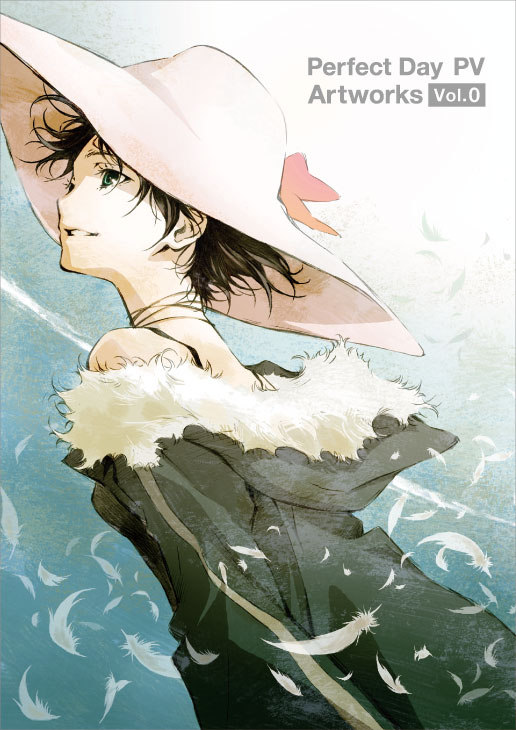

―― 松風工房の同人誌1冊目はミュージッククリップ「Perfect Day」(編注)の制作資料を収録したものでした。そもそもなぜ同人誌を始めようと思われたのでしょうか。

中村 フリーになって心機一転、何か新しいことを始めてみたい気持ちはありました。そのひとつに、自分たちの仕事を同人誌として残せたらと。

映像の仕事は、当時の感覚では、それが公開された一瞬だけのものでした。もちろん観てくださった人の心には、ずっと残っていくものなのかもしれない。そうなれば嬉しいとは思いつつ。でも現在のように昔の映像が配信などで長く観続けてもらえる環境になるとは、当時は思ってもみませんでした。

だから原画集という形で、自分たちの仕事のあかしを残せればと思いました。完成した完成映像が時とともに消えてなくなってしまっても、本という形あるものでそれだけは残る。その映像を作っていた日々だけは残るというか。自分が手にとって開けば、その作品を作っていた日々をすごく思い出すものなんです。そういう意味では、現代は幸せな時代になったとも思います。

まず最初に、関係各所へ許可をとります。当時はメーカーやアニメスタジオが原画集を作る時代でもなかったし、うちでは出せない(元が取れない)のでどうぞどうぞって感じで。お話ししたように、原画などの中間素材は廃棄前提のものでしたから。実際のところ、そこまでの愛がなければ置いておくと場所に困る物量のものではありました。

編注:「Perfect Day」は、supercellのアルバム『Today Is A Beautiful Day』に収録された楽曲。中村監督と細居氏は同曲のアニメMVを手がけ、その映像はアルバムの初回生産限定盤に収録された。なおsupercellは、中村監督が手がけた劇場アニメ『ねらわれた学園』のオープニングテーマ「銀色飛行船」を手がけている。

細居 私は最初の同人誌を作ったとき、とてもよく覚えていることがあります。同人誌には色々なやり方があって、同人誌だからもっと簡素な形で手作り感あふれる形でだすという選択肢もありますよね。そうするといいのではというアドバイスも実際あって、私も最初そのほうがいいのかなと思ったんです。そこでガツンと「そうじゃない」と言ったのは中村さんで、絶対に格好いい綺麗な形の本にしなければならないと。だから、当時メタモにいらっしゃったデザイナーの渡部岳さんに頼むし、編集は武井さんにお願いする。ちゃんとした本としてまとめなければならないと言ったのは中村さんだったのをハッキリ記憶していて、当時の私にはそれがけっこう衝撃的だったんです。

中村 衝撃的だったというのが衝撃です(笑)

細居 自分は同人誌の“型”のようなものがあると思っていて、そこに自然と沿おうとしていたんです。でも、そうではなくて、やっぱりこのように作らなければならないというような固い意志があることに感動すら覚えまして。

―― 細居さんが言われること、よく分かります。自分たちができる範囲でやって手軽に完結させられるのが同人誌の良さでもありますよね。そこに編集も入れて、デザインもプロのデザイナーに頼むというのは、スタートとして大きな違いだったと思います。中村さんのなかでは、最初からそのように考えられていたのですね。

中村 コミケの文化に自分が触れてこなかったのが、いちばん大きな理由なんでしょうね。「Perfect Day」の同人誌を手売りしたのが自分のコミケ初体験ですから。つまり、常識をよく知らなかった(笑)。自分がお客さんなら、どういう体験を欲しいと感じるか。単純に、そこだけにフォーカスした意見でした。

細居 何も知らないからこそ、そこでどういうものだろうと調べてあわせるやり方もあったと思うんです。ただ、中村さんはそうせずに、やっぱり自分の作りたい本をちゃんと形にせねばならないというやり方を選んだ。それこそがそもそもの同人誌のあり方なように思いますし、自分たちで出すということはそこから考えることなんだよなと。そうした姿勢に、当時の私は感動したんだと思います。

中村 本当に無知だからこそ言っていたんだと思います(笑)

細居 いえいえ。中村さんは自然に考えられたのだと思いますが、自分はそこであらためて揺らぎやすいところもある人間なのだなと感じましたから。

※試し読みはここまでです