2018年8月11日(土)、コミックマーケット94にて『COCOLORS』美術画集を頒布します(スペース名「AniKo」土曜 東1G30-b)。その巻末に収録した横嶋俊久監督、アニメーションプロデューサー清水一達さんへの取材記事を先行して全文公開。画集の詳細は、この記事の終わりをご参照ください。

版画らしく、アニメーションとしても見応えのある美術を模索

―― 『COCOLORS』の美術について最初に考えられたことを、あらためて聞かせてください。

横嶋 末弘さん(※美術監督の末弘由一氏)や橋口さん(※世界観設計・背景原図の橋口コウジ氏)に入られる前の、ほんとに最初の頃は、「どうやったら作れるのかな」がスタートだったと思います。当初から、川瀬巴水や吉田博のような新版画のタッチでいきたかったのですが、どうやって実現すればいいのだろうと。そのときから、まずは僕が3Dで全部レイアウトをおこしていくのがいいのかもしれないというのは頭にありました。

―― 新版画的な淡い色合いと、パイプがそこらを這うようなスチームパンクの世界観はマッチすると最初からイメージされていたのでしょうか。

横嶋 親和性は、すごく高いんじゃないかと思っていました。ただ、それをどうやったら描けるのかはまったく分からず……(笑)。キャラクターについても、全て3Dでおこしてラインを抽出しながら動かしていくのか、CGのラインをそのまま使っていくのかも迷っていました。

―― そこから本書の冒頭に再録した座談会で語られたような出会いがあり、橋口さんの描いた原図をもとに末弘さんが美術の作業をされていくことになりました。

横嶋 最初は、末弘さんもどんな風に描けばいいのか凄く悩まれていたと思います。末弘さんは、橋口さんが描いた原図のラインにそって色を載せていく「摺り師」のような役割ですから、どこまで手を入れたらいいのか、最初はかなりやりとりがありました。新版画は、版の数にとらわれないで作るのが特徴ですから、浮世絵だったら4版ぐらいのところを30版ぐらい作り、それを全部摺って重ねていきます。これって僕らがアニメを作るときに、ちょっとしたパラやグラデーションをレイヤーとして重ねていくのに近いんですよね。ただ、単純にレイヤーを重ねすぎると、どうしても普通の美術に近づいてしまいます。そこをどう抜き差ししていくのか、お互い模索しながらやっていった感じです。実際に作業が走り始めてから、アキとシュウが地下駐車場で話すところの美術をあげてもらった時に、「あ、これだったら」という手応えがあったんです。この感じならば、実際に版画で摺れる可能性もありつつ、アニメーションとしての美術としても立っている。そんな落としどころが、あのときに見えた気がしました。新版画の作家たちも、おそらく浮世絵とは違うものを模索しながら作っていったはずなんですよね。僕らも新版画に寄せていくだけでなく、そこから得たものを今の時代の解釈で新しい絵におこしていくのがいいのではないか。そんな風に途中から思ったのも大きいです。そこからは、もう末弘さんにお任せする感じでした。

次に問題になったのは色で、『COCOLORS』は、どんどん色が失われていって、黒みが多くなる世界だったので、末弘さんからは、「このシーンは、どの色を使っていいですか」という話が毎回出ました。シーンが進むにつれて色の手数がなくなっていくので、凄く苦労されたと思います。

あえて色数を限定し、物語に寄りそう美術を設計

―― 色については、撮影時にカラースクリプトのようなものを作って、色を見るだけで、そのシーンの感情が分かるような試みをされていたと以前うかがいました。

横嶋 今回は色についても取り組んでみたいチャレンジのひとつでした。どんな色味で落とし込んでいったら最後のシーンに繋げられるのか、何度もやり取りしながら精度をあげていったところがあります。

―― 色数をあえて制限することも、最初から考えられていたのでしょうか。

横嶋 色が制限されているからこその表現もあるのではないかと思っていました。版画という手法自体、使える色が限られている中で、どう表現していくかのかが腕の見せどころだったりするじゃないですか。それもあって、あえて色数を限定していきながらも、物語に寄りそった美術として成立させるという……言葉にしてみると、我ながら物凄い無理難題なんですけど(苦笑)。

―― 序盤の収穫祭のところなどは、灯りもあって、ある程度きらびやかな世界ですよね。

横嶋 最初はわりと光がある世界ですが、あれでも使っている色は限られています。そこから状況の変化をどう色で見せていくのかが非常に難しくて。美術のコンセプトとして、地下の世界全体を「人間の体内」のような設計にしているのですが、それは地下の住人たちが肉体を感じられない存在だからなんです。なので、時間が経過していくにつれて、グロテスクな言い方になりますが、内臓が腐敗していくような……。

―― なるほど。細胞が壊死していくような。

横嶋 最初はちょっとオレンジがかった、わりと生き生きとした色味だったのが、ちょっとずつ腐敗していって、紫や青みがかった色になっていく。地下の世界が衰退していくイメージを、人間の肉体が朽ちていくイメージで色づけしていったといいますか。最下層の葬儀場の引きの絵なんかは、実は反転すると頭蓋に見えるといったような騙し絵のような仕掛けも施しています。

―― かたや地上には、無機質なモノトーンの世界が広がっています。

横嶋 あの白黒の世界が最後にくるのは、ストーリー上わかっているので、そこにいたるまでに地下世界の色の流れをどう作れば、もっとも印象的になるのかを考えました。また、白黒になるということは、版画でいうと白は紙の地の色そのままになりますから、明度はもっとも高くなります。だけど、作品としてはモノトーンになっていくのに明度が上がっていくのは困るんです。

―― 物語の結末を考えると、そうですよね。

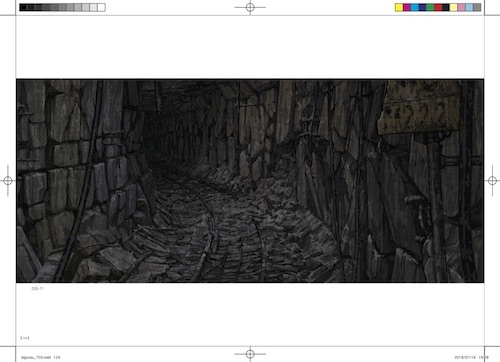

横嶋 モノトーンになっていきつつも、黒みがかって暗い世界になっていく。どんどん世界が暗く落ちていくのを美術で表現するのに、本当に末弘さんは悩まれたんじゃないかと思います。これは相反することを要求しているようなもので、どんどん白黒の世界になっていくけど、白が明るいと困るっていう。そうした色の階調を作っていくのは本当に大変で、それこそ終盤の地下通路やエスカレーターのところなんて、ほとんど真っ黒じゃないですか。

―― でも、それは今言われたような意図があるからなんですね。

横嶋 黒のイメージを、どんどん画面の中に増やしていきたかったんです。最初はライトが煌々と灯っていて少し明るい世界だったけれど、ちょっとずつ陰っていって真っ暗になっていくという。

―― 本書では、ほぼシーン順に美術を掲載していますが、後半にいくにしたがって暗くなっていくのは、そういう狙いであると。

横嶋 そうですね(笑)。この本を手にとった方は、「なんだかどんどん暗くなっていくな」と思われるかもしれませんが、明確な意図があってそうなっていることをご理解いただけると、より楽しんで見ていただけるんじゃないかと思います。

―― 美術の話題からは離れてしまいますが、色のことでいうと、フユがアトリエでワーッと暴れるところで画面が青くなりますよね。『COCOLORS』の世界に青は存在しないという設定だそうですが、あの場面であえて青くしているのはなぜなのでしょうか。

横嶋 確かに最初の頃、末弘さんには「青はあまり使いたくないです」と話していました。あのフユのシーンは、この物語の分岐点のひとつですが、暗い印象にはしたくなかったんですよ。綺麗なイメージにしたかったというか。あそこでは、フユの意志が入ってくるので、物語の流れとしても色を落としてしまうと意味合いが変わってくるので、青の印象を強くしました。フユの行動によって、もしかしたら衰退している流れとは別の流れができるんじゃないかというのを表現したかったと言いますか……。茶色がかった世界が疲弊していくイメージとは、ちょっと違った意味合いを込めたかったんです。

―― なるほど。流れに抗うというか。

横嶋 そうですね。あそこはフユが抗うシーンなので、あのような色の設計になりました。美術の色の設計でいうと、地下世界には階層があって、前の時代の人間が作ったものと、今地下に住んでいるアキたちが作ったものが混ざりあっているイメージがあります。後者は茶色で、前者は緑色がかっていて、この本の表紙にも使われているプロペラの高台は、ちょうどその中間あたりになります。だから、茶色と緑が混じりあっていて、高台の上にあるアキとフユの秘密基地は緑がかった感じになっている。そんな風に、色の使い方については、だいぶシビアに話させていただいた記憶があります。

ある意味、非常にコスパのいい作り方

清水 美術ボードがありませんから、毎シーンでボードを作っているようなものなんですよ。それゆえに、物凄い数のトライアンドエラーが発生するんです。

横嶋 ほんとに特殊な作り方でした。

清水 それゆえに、どこを切りとっても本に載せることができる超高密度な背景になりました。末弘さんは、本当に大変だったと思います。

―― 現場のプロデューサーである清水さんから見て、『COCOLORS』の美術の作り方は、どれぐらい特殊なものだったのでしょうか。

清水 普通のアニメの背景は、まず美術設定があって、美術ボードを作り、それをもとに原画さんがレイアウトを描き、それが原図になって背景さんが描くという流れで、色々な人の手を経ていきますが、今回は今お話した部分を橋口さんと末弘さんのお2人で、全体の9割ぐらいもっているんですよね。意思疎通を監督以外とする必要がなくて、美術ボードを作る必要もない。その代わり、毎回ボードを作るのと同じぐらいのやりとりを3人の間で密に行って、横嶋監督からのフィードバックも全部反映することができます。とはいえ、いくら少人数でも普通はそこまでは拾ってもらえなくて、お2人だからやっていただけているというのが本当のところだと思いますが……。監督の意志を伝えるためのコストをかけていないので、ある意味、非常にコスパのいい作り方をしていて、これだけの密度にたいしてのコストパフォーマンスとしては実はかなり優れているんですよ。ただ人数が少ないぶん、普通の背景のフローに比べると、とにかく時間はかかるという。

横嶋 もちろん時間はかかります。ただ、それは現場的にというよりは僕ら3人の時間がかかるという。

清水 もし色々な人に渡していく普通のフローに載せたら、おそらく数十倍のコストがかかるはずです。それを今の規模でまとめることができたのは、ある程度の期間をとって、横嶋監督が少人数のスタッフと密なやりとりをしていたからです。これは美術以外の他の工程も同じで、少人数で、全員監督と顔を付き合わせている状況だからこそできる密度感なのかなと思います。

横嶋 普通は監督がそれぞれの部署のトップの人と話して、それが下にどんどん降りていって、それぞれの階層の中で作られていくのが基本なわけですからね。

清水 アニメの制作フローって、基本的には後ろに戻らないような作りになっているんですよね。そこに僕らは3Dの考え方を持ちこんでいるので、美術を作るさいにも監督と現場スタッフの間でいったりきたりする。普通だったら、なかなかやれないフローですが、横嶋監督は3D出身の監督なので、得意なやり方にもっていったら、こうなったという。一応、現場へのフォローとして、単価の作業ではなく、月額いくらという3Dと同じ考え方にしていますが、それでも普通はなかなかここまでやれないと思います。

―― 美術に関しては先行してやっているのも大きいですよね。

横嶋 確かにそうですね。普通は同時並行で進めますから。

―― 3DCGには、3Dで舞台(ステージ)を作るという考え方があるじゃないですか。そうすればカメラを自由に動かして画面を作ることができますが、この作品では手描きで先行して、そうした舞台を作っているようなものですよね。同じ場所でもさまざまなアングルから描かれた原図や美術があって驚きました。

横嶋 正直なことを言うと、現場をよーいドンで同時に動かせなかったがゆえに、こうした手法が取れたという、ある種の幸運もあったと思います。

―― 狙いではなく、結果的にそうなったと。

横嶋 いっぺんに大人数を動かすと、それだけコストもかかりますから、制作の初期の頃には、ちょっと待たなければいけない時期があったんですよ。ただ、美術に関しては僕と橋口さんと末弘さんの3人で回せるので、その3人が動けるだけの余裕は、ずっと清水が担保してくれていたんだと思います。そうして美術が先行してやれたおかげで、こうした良い影響が出たといいますか。そして、アニメーションはできあがった美術を見ながらキャラクターを載せて作っていく。これって普通できないことですし、まずやらないですからね。

清水 あと、横嶋監督が3Dにさわれて、仮の3Dレイアウトを作るなど、コンテを描く以上のことができたから実現できた面もあります。手描きアニメでいうところの原図のラフみたいなものを監督が描けたのは大きいです。そうした強みがあって、たまたま全てがうまくハマった結果、こういう作り方になったというか……。まあ、状況から逆算していった結果なんですけれど。

横嶋 確かに、僕が仮のレイアウトを切りながら橋口さんに原図をお願いして、アニメーションにしていく作業は、3Dを使えたからできたことだと思います。

清水 その辺りは、限られた時間のなか、PVなどを少人数作りきるために培ったスキルで、まさか中編でもそれが使えるとは誰も思わなかったという(笑)。

横嶋 使ったというか、使わざるをえなかったというか……(苦笑)。ただ、この手法をとると、どこに兼用カットを使うのかも含めて、全て自分で計算ができるんですよね。本作の総カット数は500ちょっとあったはずですが、原図をお願いしたのは200ぐらいで、他はほとんど転用で補えたんです。3人でやっているがゆえに、無駄なカットを描いてもらうのが本当に忍びなくて、同じようなレイアウトを描いてもらうんだったら、自分のほうで調整して兼用にして、別のカットに注力してもらったほうがいいと。場合によっては、原図にあわせてコンテを変更して、ギリギリまで現場でバズルのように構成を変えていました。アキが御神体に飲み込まれる悪夢のシーンなどは、先行してあがっていた美術の構成を変えるだけで、最初の想定よりも豊かなシーンにできたりもして。ただ、やっぱり特殊な作り方すぎて、これが何回もやれるかというと、それはまた別な気がします(笑)。

清水 普通のアニメは、まず画面を設計してから美術を発注しますが、今回は先に大きい枠で発注した素材がきて、それを使って画面を設計しながら演出していく。これって、やっぱりPV的なノウハウだと思うんですよ。手元にある素材を使ってなんとかするっていう。

横嶋 そうですね(笑)。

清水 普通は、全てを絵コンテで決めこんで設計しますよね。アニメのフローで、「絵コンテが設計図」と言われる理由はそこなんですけど、今回は、ひとつひとつの素材をマックスのパワーで作ってもらって、設計図はそれを見ながら考えるという逆のやり方で、3Dのほうがそうした対応力は高い。だから、キャラクターと同じぐらい背景を立てることができて、よりよく見せることができるフィルムになったんじゃないかなと。そして何より、もらったものを120パーセント使おうという横嶋監督の気持ちからきているんじゃないかという気がします。

横嶋 神風動画というちょっと特殊なスタジオでずっとやっていた結果、そういう精神が自然と培われたのかもしれませんね。

―― 制作中から『COCOLORS』の美術と原図を本にしたいと話されていたのは清水さんで、そんな話を別の取材のときに聞いたのが、今回の画集を出すきっかけになりました。

清水 フィルム上でも、普通の美術として描かれたものより活用されていると思いますが、映像での活躍を補ってあまりある密度ですし、ゆっくり見ることができるように形として残しておいた方が絶対にいいものだと思っていました。『COCOLORS』が、関わったスタッフ皆さんの代表作になるといいなとずっと思っていて、実際そう言えるものができたと感じています。今回、本にまとめていただいて有り難いです。

横嶋 『COCOLORS』の美術が本になり、作品を観た方に手にとってもらったときの気持ちは、僕が川瀬巴水や吉田博の画集を手にとって眺めていたときの気持ちと近いものがあるのかなと、今の話を聞きながら思いました。もし、この画集を購入していただいた方々に、僕と同じような感情を与えられるとしたら、とても嬉しいですし、ほんとに有り難い話だなとあらためて思いました。この本を見ながら、「これ、どうやって作ったんだろう」なんて思っていただけたらなあと。

清水 この美術画集は、おそらく誰かの人生を狂わせる1冊になると僕は思います。この本を手にとった誰かが、まかり間違ってアニメの美術の世界に足を踏み入れてしまうような……(笑)。それぐらい誰かの心の中に残るものに絶対になっているはずです。

横嶋 『COCOLORS』の美術を見て、「この階段は、どこに繋がっているんだろう」とワクワクして、「いつか、自分でもこんなことをやりたい」みたいに思ってくれる人と、いつか一緒に仕事をすることができたら嬉しい話ですよね。

<コミケ出展情報>

コミックマーケット94、2018年8月11日(土)

スペース名「AniKo」土曜 東1ホールGブロック30-b

書名:COCOLORS美術画集

スペック:A4横サイズ・フルカラー164頁

コミケ頒布価格:3000円

収録内容:『COCOLORS』の美術背景約180点、没美術集、監督修正指示集、背景チーム座談会(再録)、新規インタビュー(横嶋俊久&清水一達【本記事】、美術監督・末弘由一)、コメント(世界観設計&背景原図・橋口コウジ)